Cette présentation vise à inspirer une réflexion approfondie sur les moyens de l’industrialisation africaine d’une économie à dominante agricole vers en une économie à prépondérance industrielle, capable de rivaliser sur la scène mondiale tout en répondant aux besoins spécifiques du continent.

Partie 1 – Qu’est-ce que la politique nationale d’industrialisation ?

Parce que seule l’industrialisation, par la diffusion de la science, de la technique et de l’innovation, a la capacité de créer les emplois nécessaires et qualifiés !

L’industrialisation, dans le développement économique d’un pays, c’est la POLITIQUE qui permet le passage d’une économie à prépondérance agricole à une économie à prépondérance industrielle. Elle se caractérise par la phase durant laquelle l’industrie croît plus vite que l’agriculture et détient peu à peu le rôle moteur de l’économie.

« Industrialiser », c’est équiper un lieu en industrie, étendre et intensifier les activités industrielles selon les méthodes ou techniques industrielles. C’est l’ensemble du processus de fabrication de produits manufacturés, allant du prototype à la série en recherchant une forte productivité du travail. Elle permet de remplacer le système artisanal ou manuel de production dans des lieux dispersés, par une production :

Centralisée ;

➢ En grandes séries ;

➢ Utilisant des machines ;

➢ Appliquant des normes ou standards pour obtenir des produits de qualité homogènes.

Le verbe « industrialiser » signifie ainsi, produire et exploiter par la mécanisation !

Qu’est-ce que l’industrialisation alors ?

Pour François Perroux, « l’industrialisation, c’est la structuration de tout un ensemble économique par l’emploi de systèmes de machines dans le dessin et avec l’effet d’augmenter cumulativement et à un coût décroissant en efforts individuels, le pouvoir qu’à un groupe humain d’obtenir les objets qui lui sont bénéfiques ». W.W. Rostow va dans le même sens en affirmant que « l’industrialisation est l’application systématique généralisée, progressive, de la science et de la technologie à la production des biens et des services ».

Pour notre en parfait accord avec les deux penseurs, nous affirmons que la POLITIQUE D’INDUSTRIALISATION est l’ensemble des activités qui visent la MAISTRISE DES CONDITIONS DE L’ACCUMLATION pour satisfaire les marchés intérieur et extérieur en vue de croître cumulativement et dans le temps, le revenu réel d’une population :

- La maîtrise locale des ressources naturelles ;

- La maîtrise de la monnaie et du système bancaire.

- La maîtrise de la production ;

- La maîtrise des marchés ;

- La maîtrise locale du marché ;

- La maîtrise de la reproduction de la force de travail ;

- La maîtrise locale de la centralisation du surplus ;

- La maîtrise locale des technologies.

Elle pose résolument la question de l’autonomie par rapport à la division internationale du travail.

L’expression « révolution industrielle » désigne le processus de changement rapide de l’industrie qui a modifié en profondeur l’agriculture, l’économie et la société. Cette « révolution » apparaît en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle avant de s’étendre au cours du XIXe siècle au continent européen et aux Etats-Unis. Mais l’étude des stratégies pour l’industrialisation, de même que les théories de la croissance économique n’existent qu’après la Deuxième Guerre mondiale !

Friedrich List était un précurseur lorsqu’il publia en 1841 « le système national d’économie politique ». Étudiant la situation de l’Allemagne morcelée en une multitude d’États séparés par des barrières douanières et paradoxalement, extrêmement ouverts sur l’extérieur et donc à la concurrence étrangère, F. List constate que le développement des forces productives est entravé par cette concurrence.

Il fait remarquer surtout, que « l’intégration dans un système de libre-échange ne favorise pas le développement des jeunes nations, car il suppose l’égalité de la puissance contractuelle des co échangistes. Dans le cas d’une asymétrie de développement, le libre-échange favorise la nation la plus évoluée et annihile tout effort de développement industriel dans la nation la plus faible ».

Il est l’inventeur du concept de « protectionnisme protecteur » ! Déjà !

Partie 2 – La politique nationale d’industrialisation : Un Projet stratégique de développement économique et de souveraineté pour l’Afrique

Une vision stratégique du développement

L’industrialisation n’est pas seulement une étape dans le processus de développement économique ; c’est un projet politique profond, un levier stratégique qui permet aux nations de maîtriser leur destin. En Afrique, où les ressources naturelles sont abondantes mais souvent exportées sous forme brute, la politique nationale d’industrialisation industrielle devient une nécessité absolue. Ce document explore en profondeur les dimensions économiques, sociales, politiques et psychologiques de cette transformation, avec un focus particulier sur son potentiel de développement durable pour le continent africain.

- Le potentiel économique de la politique nationale d’industrialisation industrielle

1.1. La valeur ajoutée locale

Les données montrent que chaque matière première non transformée représente une opportunité perdue. Par exemple :

- Bauxite : en République Démocratique du Congo et au Cameroun, cette matière première voit sa valeur multipliée par 8 à 10 lorsqu’elle est transformée localement.

- Une tonne de propane (650-700 €) peut être convertie en des produits finis tels que des couches pour bébés (10 000 €/tonne) ou des tenues chirurgicales (jusqu’à 15 000 €/tonne).

- Noix de cajou : l’Afrique produit un tiers de la production mondiale (650 000 tonnes), mais seulement 2 % sont transformées localement. La Côte d’Ivoire, deuxième producteur mondial, illustre ce paradoxe : 350 000 tonnes produites annuellement, mais seules 3 % transformées.

Ces exemples soulignent l’importance de la politique nationale d’industrialisation locale pour maximiser la valeur ajoutée et créer des emplois. Pour la filière noix de cajou en Côte d’Ivoire, un investissement de 240 milliards de FCFA pourrait créer jusqu’à 255 000 emplois et générer 45 milliards de recettes fiscales supplémentaires.

1.2. Les effets multiplicateurs

L’industrialisation ne crée pas uniquement des emplois directs ; elle génère également des effets multiplicateurs significatifs :

- Chaque emploi industriel direct peut engendrer plusieurs emplois indirects dans les secteurs de services, de formation, de maintenance et de logistique.

- Elle favorise la montée en compétences technologiques, développant ainsi une classe ouvrière qualifiée.

- Les enjeux sociaux et économiques

2.1. Création d’emplois et montée en compétences

L’industrialisation joue un rôle crucial dans la création d’emplois et la réduction du chômage, notamment chez les jeunes. Selon les projections des grandes institutions internationales, l’Afrique pourrait générer plus de 150 millions d’emplois dans les dix prochaines années grâce à une industrialisation accélérée.

2.2. Réduction des importations

Le Nigeria, principal producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, importe encore 40 % de ses produits pétroliers. Cette dépendance aux importations peut être réduite grâce à une industrialisation locale, libérant des fonds pour d’autres priorités nationales.

2.3. Diminution des pertes post-récolte

En Afrique de l’Ouest et Centrale, près de 30 % des productions agricoles sont perdues après récolte, principalement en raison du manque d’infrastructures de stockage, de transport et de conservation. La politique nationale d’industrialisation industrielle peut résoudre ces problèmes en intégrant des solutions techniques adaptées

- La dimension politique de la politique nationale d’industrialisation industrielle

3.1. Émancipation économique

Transformer localement les ressources permet de réduire la dépendance aux importations, de contrôler les chaînes de valeur et de renégocier des partenariats commerciaux plus équitables sur la scène internationale.

3.2. Politique nationale d’industrialisation sociale

Elle redistribue les rapports sociaux en créant une classe ouvrière qualifiée, en développant l’éducation technique et en favorisant l’émergence de nouvelles élites professionnelles et technologiques.

3.3. Projet national

L’industrie devient alors un récit national mobilisateur, incarnant la capacité d’innovation, la fierté collective et la projection vers un futur maîtrisé.

- Modèles d’industrialisation régionale

4.1. Asie : exemples instructifs

Des pays comme la Corée du Sud, Taïwan et Singapour ont transformé leurs économies agricoles en puissances technologiques mondiales en quelques décennies grâce à des politiques industrielles volontaristes. Ces modèles montrent qu’une industrialisation bien planifiée peut conduire à une politique nationale d’industrialisation rapide et durable.

4.2. Afrique : vers un modèle adapté

Un modèle d’industrialisation africain doit prendre en compte les spécificités locales :

- Investir massivement dans l’éducation et la formation technique.

- Créer des écosystèmes d’innovation favorisant la collaboration entre recherche académique et industrie.

- Adopter des politiques industrielles proactives soutenues par l’État.

- Les tensions culturelles et psychologiques

La politique nationale d’industrialisation industrielle implique des ruptures culturelles profondes. Voici quelques défis clés :

5.1. Passage de la reproduction à la création

Historiquement, nos sociétés étaient centrées sur la reproduction des savoirs et des modèles économiques. Aujourd’hui, il faut encourager une culture d’adaptabilité où l’apprentissage continu et les désapprentissages sont valorisés.

5.2. Changement du rapport au risque

Accepter l’échec comme une étape nécessaire, voir l’erreur comme une source d’apprentissage, et développer une résilience cognitive sont essentiels pour stimuler l’innovation.

5.3. Nouveau logiciel mental collectif

La pensée systémique, l’intelligence collaborative et la plasticité cognitive doivent guider cette transition. L’éducation, les entreprises et les institutions doivent s’adapter à ces nouveaux paradigmes.

- Techniques et pratiques concrètes pour cultiver l’innovation

Pour transformer notre imaginaire avant de transformer nos technologies, voici quelques pratiques concrètes :

6.1. Stimulation cognitive

- Brainstorming inversé : transformer un problème en son contraire pour libérer la créativité.

- Matrice d’associations forcées : connecter des concepts apparemment sans rapport pour générer des idées inédites.

6.2. Résilience cognitive

- Tenir un journal de désapprentissage pour remettre en question nos certitudes.

- Méditer régulièrement pour accepter l’incertitude et cultiver la flexibilité mentale.

6.3. Développement personnel

- Cartographier ses compétences et identifier les zones d’inconfort pour programmer des apprentissages transversaux.

- Participer à des cercles de co-développement pour bénéficier de l’intelligence collective.

- Perspectives prospectives

7.1. Tendances lourdes

- Automatisation croissante et généralisation de l’intelligence artificielle.

- Développement durable comme nouveau paradigme industriel.

- Importance accrue de la gouvernance mondiale de l’innovation.

7.2. Défis majeurs

- Transition écologique : comment rendre l’industrialisation compatible avec les objectifs environnementaux ?

- Inclusion sociale : assurer que les bénéfices de l’industrialisation soient partagés équitablement.

- Éthique technologique : anticiper les implications morales des avancées technologiques.

- Conclusion

La politique nationale d’industrialisation n’est pas un simple choix économique ; c’est un projet de civilisation qui vise à transformer nos sociétés, à maîtriser nos ressources et à investir dans notre intelligence collective. Pour l’Afrique, ce chemin passe par :

- Des investissements massifs dans l’éducation et la formation.

- Des politiques industrielles ambitieuses soutenues par une vision politique claire.

- La création d’écosystèmes d’innovation capables de répondre aux défis contemporains.

En conclusion, l’industrialisation n’est pas seulement une stratégie économique ; c’est un projet de civilisation qui vise à transformer nos sociétés, à maîtriser nos ressources et à investir dans notre intelligence collective. Avec la bonne volonté et les bons outils, l’Afrique peut enfin réaliser tout son potentiel industriel. Comme le disait Nelson Mandela : Il est toujours possible de briser les chaînes de l’oppression.

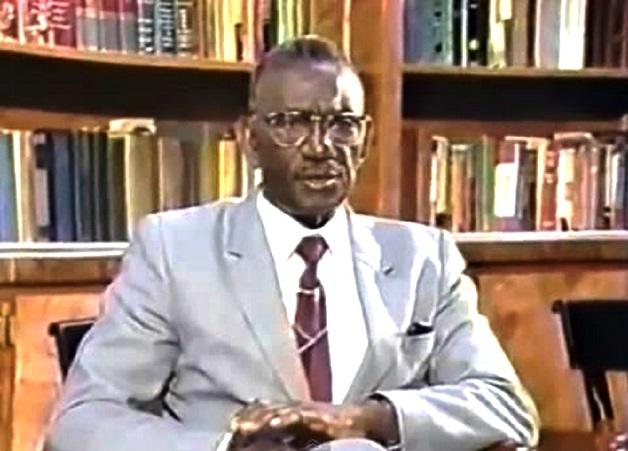

Cherif Salif Sy