CEDEAO @49 En difficulté, mais pleine d’espoir

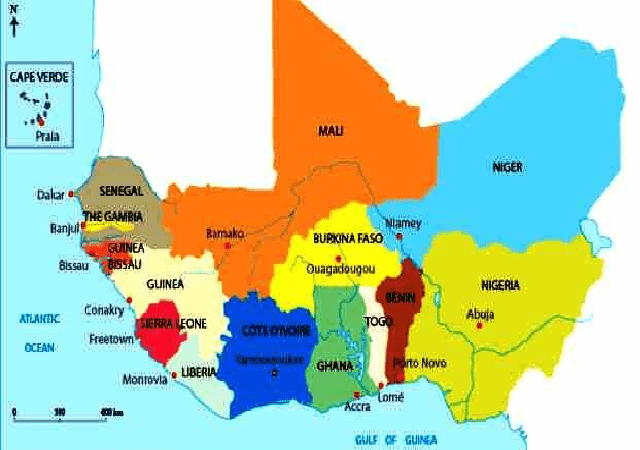

À 49 ans, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) devrait se réjouir de ses réalisations passées en tant que première parmi les huit communautés économiques régionales (CER) d’Afrique.

Cependant, le bloc économique régional de 15 pays, autrefois considéré comme un pionnier, lutte désormais pour sa survie et est sérieusement menacé de désintégration.

Depuis sa création le 28 mai 1975, par le Traité de Lagos, seule la Mauritanie s’est retirée de la CEDEAO (en 2000) mais cherche désormais à y revenir, tandis que d’autres pays, même en dehors de la région, demandent également à y adhérer.

Cependant, plutôt que de bâtir sur des bases solides, les choses semblent s’effondrer pour la CEDEAO. Quatre de ses États membres – la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger – sont sous régime militaire, tandis que les trois derniers ont fait part de leur intention de se retirer de l’organisation régionale.

Certes, les temps et les circonstances sont différents entre 1975 et l’écosystème/la dynamique du monde d’aujourd’hui.

Il y a eu des changements géopolitiques et stratégiques qui ont changé la vie, caractérisés par des menaces émergentes telles que le terrorisme, l’extrémisme violent, la récession économique, les pandémies mondiales, les défauts de l’expérimentation de la démocratie, les changements environnementaux, les taux de chômage élevés, l’explosion démographique de la jeunesse et les progrès technologiques, en particulier. l’invasion des médias sociaux, la désinformation et les fausses nouvelles.

Mais une performance efficace dans des circonstances difficiles est ce qui distingue les individus et les organisations.

À l’heure où la CEDEAO est censée faire preuve d’un leadership visionnaire et dynamique, celle-ci s’est avérée insuffisante.

Ironiquement, le déficit de leadership a été plus prononcé dans le domaine de la paix et de la sécurité, de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits, où la CEDEAO a été la plus efficace.

Que ce soit par défaut ou par expérimentation, les dirigeants de la CEDEAO, pour la plupart des officiers militaires à l’époque, ont pu créer des outils efficaces tels que le Groupe de surveillance du cessez-le-feu de la CEDEAO (ECOMOG) créé en 1990 qui a facilité la fin des guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone.

L’application stricte des instruments régionaux, tels que la Déclaration de principes politiques de l’Autorité de 1991, le Traité révisé de la CEDEAO de 1993, le Protocole de 1999 relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement, de maintien de la paix et de sécurité des conflits (ou le Mécanisme), et le Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, adopté en 2001 en tant que partie intégrante du Mécanisme, a guidé la construction d’une architecture régionale de paix et de sécurité.

L’instrument de 1999 a inspiré l’adoption d’un mécanisme similaire par l’Union africaine plusieurs années plus tard.

En outre, outre un système d’alerte précoce, qui a facilité la collaboration avec les acteurs étatiques et non étatiques et la société civile pour surveiller et signaler les menaces à la paix et à la sécurité dans la région, la CEDEAO a utilisé son Conseil de médiation et de sécurité et le Conseil des Sages/Sages. comme outils supplémentaires pour la prévention, la médiation et la résolution des conflits en vue de consolider la paix et la sécurité.

Le Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance fixe des critères constitutionnels minimaux de convergence pour l’adhésion à la CEDEAO basés sur des valeurs partagées de démocratie et de libre marché, de séparation des pouvoirs, de participation populaire, de contrôle démocratique des forces armées, de garanties des libertés fondamentales, et surtout du « zéro ». tolérance » pour le pouvoir obtenu ou maintenu par des moyens anticonstitutionnels.

Le Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (ECPF), adopté en 2008, et la Déclaration de Monrovia de 2010, sont d’autres instruments adoptés pour renforcer l’architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO, en mettant l’accent sur la diplomatie préventive et les réponses proactives à la médiation.

L’organisation a utilisé une combinaison des instruments mentionnés ci-dessus pour résoudre les conflits dans les États membres, notamment en Côte d’Ivoire, au Mali, au Niger, en Guinée Bissau et en Gambie.

Les mesures appliquées comprenaient la suspension, l’imposition de sanctions aux États membres fautifs ou le refus d’envoyer des observateurs à l’élection présidentielle de 2011 en Gambie, pour manque de transparence sous le régime du président de l’époque Yahya Jammeh, aujourd’hui exilé en Guinée équatoriale.

Cependant, la volonté politique et/ou la capacité de prendre des décisions difficiles fondées sur des principes font désormais défaut aux niveaux national et régional des dirigeants de la CEDEAO.

Les dirigeants politiques/chefs d’État ont détourné le contrôle des institutions de la CEDEAO, en particulier de la Commission, rendant ainsi inefficaces les technocrates débordés et aux capacités limitées.

Les critiques voient désormais davantage la CEDEAO comme une « organisation édentée », dans laquelle les dirigeants politiques dominent pour leurs intérêts égoïstes, notamment en modifiant unilatéralement la constitution et les lois électorales de leur pays, en truquant les élections, en réprimant l’opposition et en piétinant les droits humains des citoyens, en violation flagrante. des textes et instruments de la CEDEAO en toute impunité et sans conséquences.

Pendant ce temps, ces mêmes dirigeants ne deviennent puissants qu’en condamnant et en imposant des sanctions chaque fois que les militaires prennent le pouvoir aux civils.

Les juntes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger citent cette incohérence des dirigeants de la CEDEAO comme l’une des raisons de leur décision de se retirer de l’Organisation.

Pour autant, le régime militaire n’est pas la solution à la myriade de problèmes auxquels sont confrontés les États membres de la CEDEAO. Au contraire, la disposition des juntes, en particulier leurs programmes de transition politique, a peut-être révélé leurs véritables intentions, en tant qu’accaparement opportuniste du pouvoir dans l’aventure de la prolongation du mandat, les mêmes allégations qu’elles ont formulées contre les dirigeants civils.

Le déclin mondial du multilatéralisme, aggravé par les jeux géopolitiques joués par les superpuissances, qui rappellent l’époque de la guerre froide, est également présent dans la région de la CEDEAO et du Sahel.

Des siècles d’impérialisme et d’exploitation de l’Afrique, en particulier par la France dans ses anciennes colonies, se sont combinés à la corruption et à la mauvaise gestion des dirigeants post-indépendance pour libérer la pauvreté, les conditions inhumaines, les privations et la mauvaise gouvernance sur les citoyens qui souffrent depuis longtemps.

Le sentiment anti-français exprimé par la population des pays francophones est justifié, mais avec les longues périodes de transition et la disposition selon laquelle les dirigeants de la junte sont éligibles pour participer aux élections post-transition dans les pays respectifs, les soldats semblent chevaucher sur la vague de sentiments et d’un faux sentiment de popularité pour vouloir se perpétuer au pouvoir.

De même, alors que les États souverains se réservent le droit de choisir leurs partenaires bilatéraux, les juntes du Mali, de Guinée, du Burkina Faso et du Niger ne défendent pas leur cause en remplaçant une puissance étrangère par une autre, et en accusant dans le même temps la CEDEAO de jouer un rôle télévisé. -guidé par des puissances extérieures.

La CEDEAO fait face à des menaces existentielles dues aux actes d’omission/commission de ses dirigeants. Malgré cela, la communauté d’environ 400 millions de personnes ne peut que faire davantage en s’unissant.

Le Dr Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO, l’a reconnu dans son message à l’occasion du 49ème anniversaire de la CEDEAO.

« Alors que nous célébrons notre 49e anniversaire, l’insécurité continue de menacer notre région. Certains de nos États membres combattent quotidiennement des groupes terroristes et une grande partie de notre population est confrontée au déplacement et à l’insécurité alimentaire », a-t-il déclaré.

Dans le message de deux pages et demie, où « unité » ou « uni » est mentionné sept fois, Touray a déclaré : « Il est clair que nous devons rester unis si nous voulons réussir dans la lutte contre l’insécurité. Mais c’est notre unité qui est désormais menacée.»

Citant l’ancien chef de l’État nigérian, le général Yakubu Gowon, l’un des pères fondateurs de la CEDEAO, le président de la Commission a déclaré : « Ni la génération de nos pères fondateurs, ni les générations présentes ou futures ne peuvent comprendre ou pardonneront la rupture. de notre communauté.

Dans une interview coïncidant avec l’anniversaire de la CEDEAO, l’ambassadeur Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, citant les données d’une enquête réalisée par le groupe à but non lucratif Afrobaromètre, a noté que malgré les incursions militaires et les faiblesses Dans les pratiques démocratiques, les citoyens de la Communauté de la CEDEAO étaient toujours favorablement disposés à l’égard de la démocratie.

Alors que le Libéria et le Sénégal ont montré certaines perspectives suite à leurs récentes élections transparentes et au transfert réussi du pouvoir des gouvernements en place à l’opposition, le Togo a lancé un autre défi avec ses élections législatives controversées et controversées, organisées dans le cadre de changements constitutionnels douteux en violation flagrante du protocole de la CEDEAO. ..

D’autres points de crise potentiels pourraient être la Guinée Bissau et la Sierra Leone, avec des grondements post-électoraux persistants, puis la Gambie, la Côte d’Ivoire et le Ghana avec des élections à venir.

La CEDEAO peut encore se racheter. Mais tout dépend du courage dont ont fait preuve les dirigeants régionaux pour mettre fin à la corruption, respecter les constitutions nationales et l’État de droit, mettre un terme aux élections truquées et offrir aux citoyens les avantages d’une bonne gouvernance.

*Ejime est analyste des affaires mondiales et consultant en communications sur la paix, la sécurité et la gouvernance.